この記事は、毎年最新の内容に更新しています。

2026年度版(2025年冬至から2026年節分まで)の最新の内容に更新しました。

| 【2025年の更新】 2025/10/15 2026年度版に更新。 2025/12/23 「頂ける説明書き」、「貼り出している説明書」を追加 |

詳しくは以下のページをご覧ください。

穴八幡宮 金銀融通の一陽来復 代理授受と代理参拝 [2025冬至]

https://en-light.net/archives/63273

こちらのページは、八雲が作成した、穴八幡宮の一陽来復御守の貼り方のページです。

最新の、2025年冬至から2026年節分まで(2026年度)の穴八幡宮の一陽来復御守の貼り方について書きます。

一陽来復の頂き方

以下のページに詳しい説明があります

貼る方位は毎年変わる

「一陽来復 貼り方」で検索すると色々なサイトが出てきますが、古い記事は過去の方位を書いているので、2026年度(2025年冬至から2026年節分まで)の方位ではありません。

それら古い記事を元に貼ると、間違った方位に貼って効果が無くなってしまうことになります。

そのため、最新の情報を見ることが大切です。

この記事は、毎年最新の情報に更新しています。

御守は二種類

(1)一陽来復御守

紙製の筒状のもの。

こちらを、壁や柱に貼りつけます。

(2)懐中御守

ビニールで覆われた細長い板状のもの。

こちらは、財布に入れたり、通帳と一緒に入れたりします。

貼る方位と場所

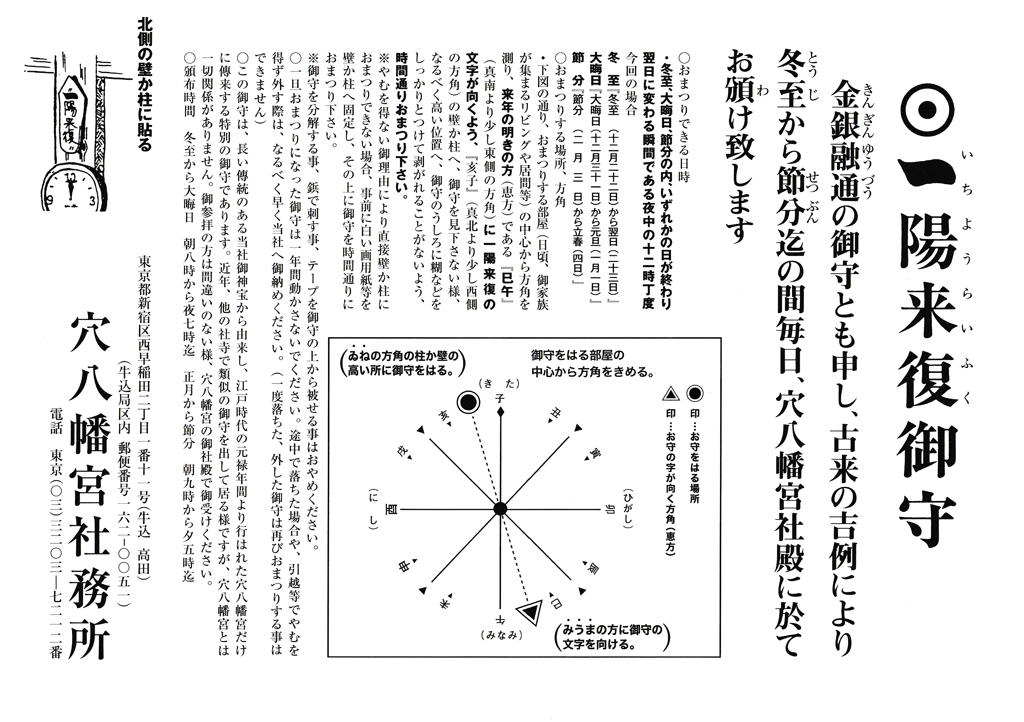

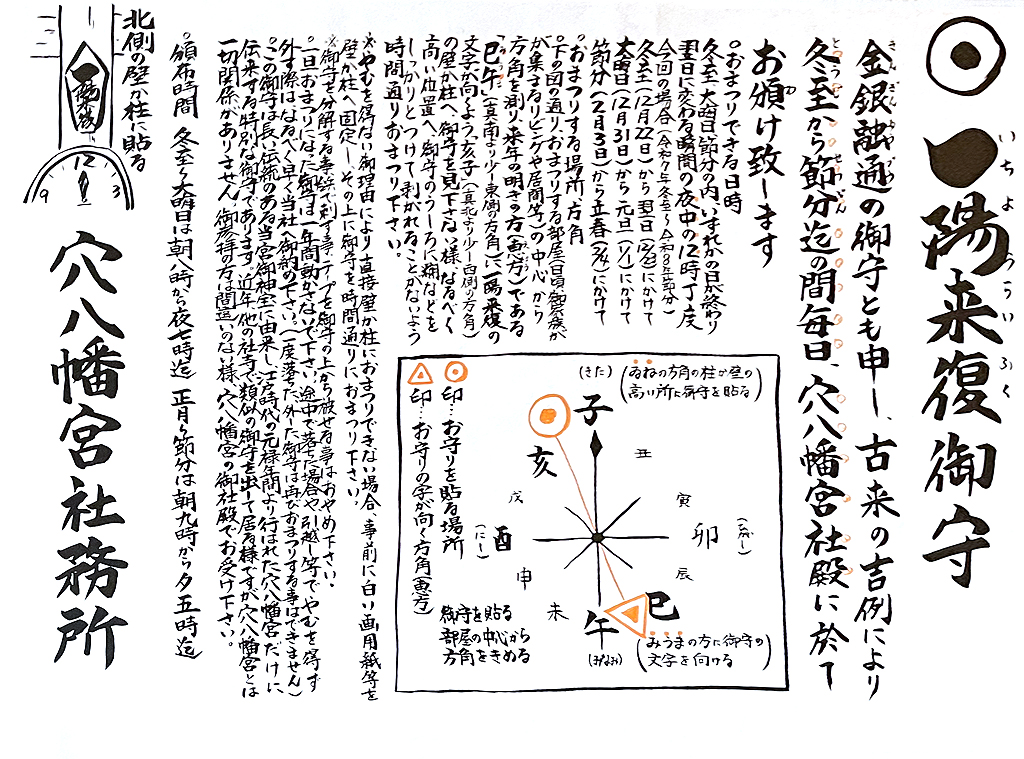

【穴八幡宮の説明書き】

穴八幡宮に張り出されている説明書きは、一陽来復を頂く時に一緒にもらえる説明書と同じ内容です。

頂ける説明書き。

貼り出している説明書き。

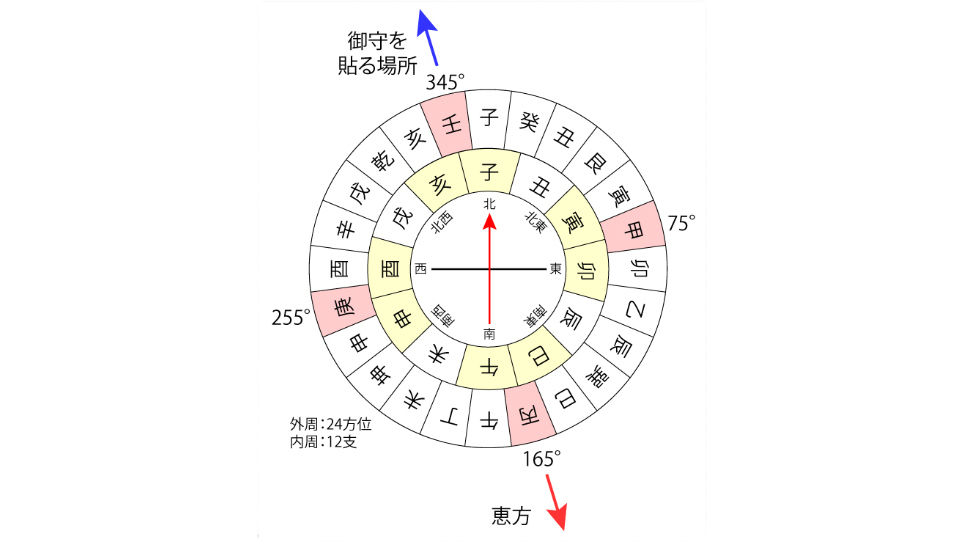

【恵方は24方位】

恵方は、24方位(15度刻み)で決まります。

私たちは普段天気予報などで16方位(22.5度刻み)の「南南東」を使用している、恵方巻の宣伝などでは「南南東」がよく使われますが、これでは正確な恵方に向くことができません。

正確に恵方に向く為には24方位の角度(15度刻み)を使う必要があります。

【恵方の24方位と方位角】

2026年度(頒布期間︓2025年冬⾄から2026年節分)の恵⽅は、南からやや東の「南微東」の丙(ひのえ)、⽅位⾓165度です。

そのため、御守りを貼る場所は、恵⽅の反対側の北からやや西(北微西)の壬(みずのえ)⽅位⾓345度です。

一陽来復御守は、貼る「壬」の方角から、⼀陽来復の⽂字が恵⽅の「丙」を向くように貼ってください。

穴八幡宮が配布している説明書では、恵方を24方位ではなく、⼗⼆⽀で説明しているので、恵⽅の「丙」を「巳午(みうま)」、お守りを貼る方の「壬」を「亥子(ゐね=いね)」と表現しています。

【磁北か真北か?】

貼る方位を出す時に、真北と磁北のどちらを使うのかという問題があります。

真北に比べると磁北は8度ほど西にずれます。

穴八幡宮に電話して聞いたところ、「真北か磁北かは特に意識していない、一般的には磁石指す北を使ってください。」とのことでした。

ということで、磁北を使います。

iPhoneのコンパスアプリでは、真北と磁北のどちらを使うのか設定できます。

磁石の示す北を使う時は[真北を使用]をオフに設定してください。

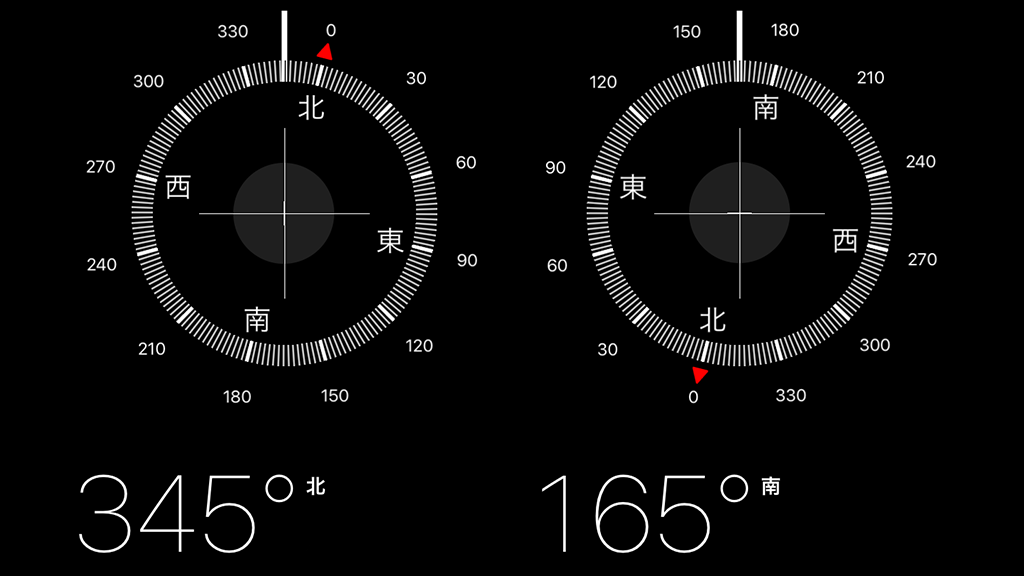

【方位角を正確に測る】

恵方の方位とお守を貼る方位の十干、十二支、24方位は馴染みがないので、方位角で考えた方が分かりやすいです。

恵方:方位角165°

お守りを貼る方位:方位角345°

になります。

スマートフォンのコンパスアプリ(方位磁石アプリ)を使えば方位角が数値で表示されるので、正確に恵方とお守り貼る場所の角度を求められます。

ただし、鉄筋コンクリートのマンションなどの場合は、鉄筋の影響で磁気コンパスが正常に動作しないことがあるので注意が必要です。その場合はGooglemapなどを使って正確な方位を割り出す必要があります。

スマートフォンの磁気センサーは誤差を持っていることがあるので、コンパスアプリを使う時は事前に8の字キャリブレーション(スマートフォンを持って、8の字を2~3回描く)してから使いましょう。

キャリブレーションについては、こちらの記事(リンク)が参考になります。

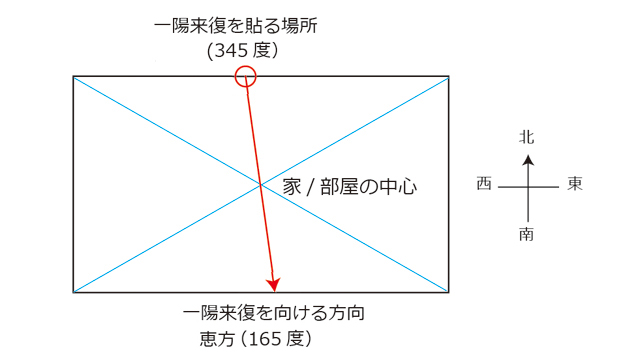

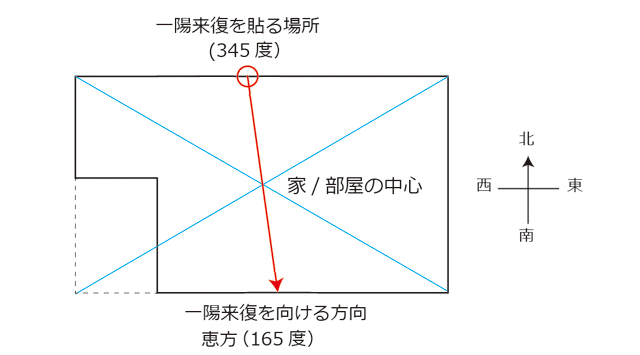

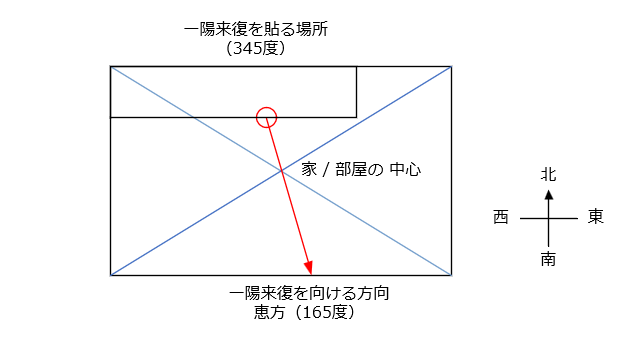

【御守を貼る場所】

家の中心点もしくは普段居る部屋の中心点を割り出し、中心から見て、北側の方位角345度の高い所に貼ります。御守は南側の恵方の⽅位⾓165度に向けて貼ってください。以下の図を参考にして下さい。

(1)家/部屋の形が、四角ではない場合で、欠けが小さい場合は建物/部屋全体を一つの四角形と考えて中心点を割り出します。

(2)貼る部屋が風呂場やトイレなど貼るのにはあまりふさわしくない場所になってしまう場合は、中心寄りの壁や柱に貼ることになります。

(3)中心点が家の真ん中にならない場合などは、普段良く居る部屋の中心で考えます。

貼る日時

以下のいずれかの日の、

冬至 2025年12月22日(月)

大晦日 2025年12月31日(水)

節分 2026年2月3日(火)

の夜24時00分ちょうど、日付が変わるタイミングになります。

これは、穴八幡宮の神様との約束なので、正確に行ってください。

「夜24時00分ちょうど」が分かりにくいという声があったので、詳しく説明しておきます。

23時59分から24時00分に変わる瞬間に貼るということです。

分単位で表すと、23時59分から24時00分に変わる時に貼るということです。

今は、秒単位まで測れる時代ですが、江戸時代から続く御守であり、江戸時代は秒なんて測れませんでした。除夜の鐘を聞きながら貼ることになるので、多少のずれは許容範囲になります。

貼るタイミングが限定されるので落ち着いて貼らないと、失敗することがあります。

一人の場合は、携帯電話や電波時計のアラームを使って正確な時間を知る。二人の場合は、時刻読み上げする人と貼る人の役割分担をすると落ち着いて貼ることができます。

また、下記の「貼り方」に書いている貼り方を事前に予行演習してから本番に臨むと失敗しないで貼ることができます。

貼り方

説明書をよく読めば、その貼る手順が正しいのかどうかわかるはずなのですが、間違った手順で貼っている人がいます。

貼り方についての問い合わせもあったので、確認も含めて穴八幡宮に問い合わせて頂いた回答を整理して書きます。

●始めに

一陽来復御守は、壁や柱に直接貼るのが基本です。

一陽来復を頂くと一緒に頂ける説明書きに従って貼って下さい。

八雲補足:説明書きが基本です。台紙を使って貼る場合でも説明書きに書いていることが基本です。

●貼り方

柱や壁に直接貼って下さい。

直接貼るのが基本ですが、陽来復御守は円筒形で貼りにくい形状なので、壁や柱の材質と接着剤の関係でうまく貼れないで落ちてしまうということがあります。

壁の材質などで直接貼るのが難しい場合などに限り、台紙を使っても良いです。

●台紙を使う場合の御守りの貼り方

穴八幡宮の参道の屋台で売っている台紙には、家内安全とか商売繁昌とか書いていますが、そう言う御利益はありません。あくまでも「金銀融通」のみです。

穴八幡宮:台紙は、屋台で売っているような金ピカなのは良くない。白いものにしてださい。

八雲補足:屋台で白い台紙も売ってます。

穴八幡宮:台紙は、穴八幡宮で祈祷したものではありませんから、御守ではありません。壁と同じです。

もし貼るべき時間の前に、御守を台紙(つまり壁と同じ)に貼ったら、それが貼った時間になります。

先に御守りを台紙に貼ってから、壁に貼る方法が良いと言っている人がいるようですが、誰が言ったのかしらないが、それは「デマ」です。

先に台紙を壁に貼って、台紙が壁と一体化した後に、時間になったら御守りを貼ってください。

貼り付けの順序は、先に台紙を壁に貼り付ける、そして時間になったら一陽来復を台紙に貼り付けるという順番になります。

---

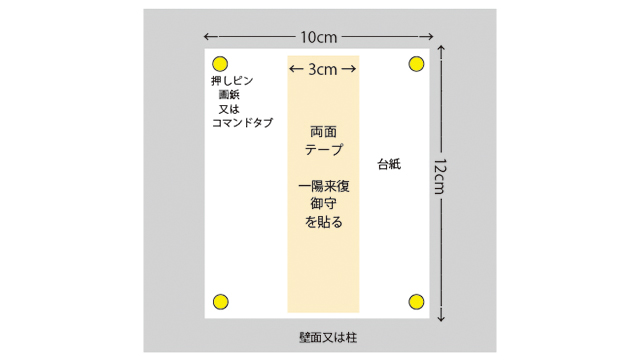

台紙を使う場合は、一陽来復御守より一回り大きい白い台紙か板を用意し、押しピン/画鋲/3Mコマンドタブ(リンク)などで予め取り付けておき、そこに御守を糊か両面テープで夜24:00ちょうどに貼るようにすると失敗しないで貼ることができます。

①先に台紙を壁に貼って、台紙と壁を一体化させる(穴八幡宮談)。

この場合、台紙を押しピンや画鋲などでしっかりと貼って落ちないようにしてください。

八雲補足:3Mのコマンドタブは接着力が強いので、押しピンなど無くても良いのですが、壁の材質にもよるので、4隅に2枚づつぐらいの貼り方の方が安心です。

また、結露がある壁の場合は押しピンと併用した方が良いです。

②貼る時間になったら、御守りを壁と一体化した台紙に貼る

の順番で行うこと。

下記の図を参考にしてください。

一陽来復御守を貼る場合、速乾性のものでないと、乾く前に剥がれ落ちることがあります。しかし、速乾性のものは、糊を付けるのが早すぎると、乾いてしまい貼りつけることが出来なくなることもあるので、事前にテストしておいた方が良いです。

両面テープの方が、そういった面では貼り付けやすいです。

●先に台紙に御守を貼ってしまったのですが・・・

八雲による解説:

貼る順番を間違えて、先に台紙に御守りを貼ってしまった場合について。

実際にそれをやった人の御守を見たことがあります。エネルギーの状態を見ると、全く意味が無くなっているわけではありませんが、効果としては下がってしまうことになります。どれぐらい下がるのかは、人それぞれのようです。

冬至や大晦日で、そうしてしまった場合は、節分の日に貼り直すということも出来るので、検討してみてください。

●放生寺の御守

八雲による解説:

穴八幡宮の隣にある放生寺では、一陽来福というおまもりを配布しています。

放生寺は、高田八幡宮(穴八幡宮の旧称)の別当寺として建てられたお寺なので、位置づけとしても穴八幡宮の方が上位になります。

別当寺とは、先に存在している神社を管理するために後から置かれた寺のこと。

一陽来復が本来の名前であり、一文字違いの一陽来福では本来の意味とは少し違ったものになります。そのせいか、エネルギー的にはそれほど強くありません。御守を頂く人の数を見ればそれを証明していると言っていいでしょう。

貼る方角はどちらも同じになるため、二つ横に並べて貼るか、縦に並べる場合は穴八幡宮の一陽来復を上にして貼ってください。

古い御守はどうするの?

一陽来復御守を2年続けて同じ場所に貼ることはないので、新しい御守を貼った後に昨年の御守を外して、穴八幡宮の古札納所(こさつのうしょ)に納めてください。

穴八幡宮に行くタイミングが少ない場合は、古い御守を外して穴八幡宮の古札納所に納めてから、新しい御守を授かって貼るという順番でも構いません。

穴八幡宮が遠い場合は、お近くの神社の古札納所に古い御守を納めても構いません。

ただ、これまでの一年の金銀融通のお礼として穴八幡宮にお礼参りと新しい御守を授かりに行く方がより効果的です。

引越や移転などがある場合

御守を貼った後に、引越や移転がある場合は、

(1)取り外して神棚に納める

(2)お近くの神社(古札納所)にお納める

のどちらかになります。

せっかくですからこの際に神棚を用意するのもいいですね。

剥がれ落ちた場合

貼り方が不十分で、剥がれて落ちてしまった場合は、上記の「引越や移転などがある場合」と同じ対応になります。

大晦日や節分前の場合は、落ちた一陽来復御守を穴八幡宮の社務所にお納めして、新たに一陽来復を頂いて、貼り直すと良いです。

貼り方を間違えた場合

時々、貼る方位や場所を間違えたという話を聞きます。

貼り方を間違えた場合どうすべきかを、穴八幡宮の神様に聞いたところ、「貼ったことになってない」ということなので、気が付いた時点で速やかに外して神棚に納めたのち、次の機会の大晦日か節分の時に、改めて正しい場所と向きに貼って下さい。

指定日時に貼れなかった場合

指定日時は、冬至、大晦日、節分のいずれかの夜中24時00分ちょうどになりますが、何らかの事情により貼れなかった場合、神様との約束を守れなかった事になります。

穴八幡宮に参拝し、一陽来復御守は社務所にお返ししてください。御守はその後お焚き上げになります。

2014年から2033年までの恵方

恵方は、その年の十干と対応する24方位によって決まります。

なので、毎年の恵方がどの方位になるのかは、予め決まっています。

近年の恵方について、甲から始まる恵方の表を作成しました。

来年以降の恵方についてもこれでチェックできます。

| 年度 | 十干 | 恵方 | ||||

| 24方位 | 十二支 | 方位角 | 32方位 | 16方位 | ||

| 2014年 | 甲 | 甲 | 寅卯 | 75° | 東微北 | 東北東 |

| 2015年 | 乙 | 庚 | 申酉 | 255° | 西微南 | 西南西 |

| 2016年 | 丙 | 丙 | 巳午 | 165° | 南微東 | 南南東 |

| 2017年 | 丁 | 壬 | 亥子 | 345° | 北微西 | 北北西 |

| 2018年 | 戊 | 丙 | 巳午 | 165° | 南微東 | 南南東 |

| 2019年 | 己 | 甲 | 寅卯 | 75° | 東微北 | 東北東 |

| 2020年 | 庚 | 庚 | 申酉 | 255° | 西微南 | 西南西 |

| 2021年 | 辛 | 丙 | 巳午 | 165° | 南微東 | 南南東 |

| 2022年 | 壬 | 壬 | 亥子 | 345° | 北微西 | 北北西 |

| 2023年 | 癸 | 丙 | 巳午 | 165° | 南微東 | 南南東 |

| 2024年 | 甲 | 甲 | 寅卯 | 75° | 東微北 | 東北東 |

| 2025年 | 乙 | 庚 | 申酉 | 255° | 西微南 | 西南西 |

| 2026年 | 丙 | 丙 | 巳午 | 165° | 南微東 | 南南東 |

| 2027年 | 丁 | 壬 | 亥子 | 345° | 北微西 | 北北西 |

| 2028年 | 戊 | 丙 | 巳午 | 165° | 南微東 | 南南東 |

| 2029年 | 己 | 甲 | 寅卯 | 75° | 東微北 | 東北東 |

| 2030年 | 庚 | 庚 | 申酉 | 255° | 西微南 | 西南西 |

| 2031年 | 辛 | 丙 | 巳午 | 165° | 南微東 | 南南東 |

| 2032年 | 壬 | 壬 | 亥子 | 345° | 北微西 | 北北西 |

| 2033年 | 癸 | 丙 | 巳午 | 165° | 南微東 | 南南東 |

毎年の恵方

恵方は十干で決まるため、西暦の末尾の数字で、その年の恵方が分かります。

| 年 | 恵方 | 方角 | 西暦換算 |

| 甲(きのえ) | 寅卯の間、甲の方位 | およそ東北東 | 下一桁が4の年 |

| 乙(きのと) | 申酉の間、庚の方位 | およそ西南西 | 下一桁が5の年 |

| 丙(ひのえ) | 巳午の間、丙の方位 | およそ南南東 | 下一桁が6の年 |

| 丁(ひのと) | 亥子の間、壬の方位 | およそ北北西 | 下一桁が7の年 |

| 戊(つちのえ) | 巳午の間、丙の方位 | およそ南南東 | 下一桁が8の年 |

| 己(つちのと) | 寅卯の間、甲の方位 | およそ東北東 | 下一桁が9の年 |

| 庚(かのえ) | 申酉の間、庚の方位 | およそ西南西 | 下一桁が0の年 |

| 辛(かのと) | 巳午の間、丙の方位 | およそ南南東 | 下一桁が1の年 |

| 壬(みずのえ) | 亥子の間、壬の方位 | およそ北北西 | 下一桁が2の年 |

| 癸(みずのと) | 巳午の間、丙の方位 | およそ南南東 | 下一桁が3の年 |

コトバンク > デジタル大辞泉(リンク)から引用

穴八幡宮の公式ページとX(旧twitter)

穴八幡宮の公式ホームページが、2021年12月23日にオープンしました。

X(旧twitter)は2020年11月から運用しています。

https://twitter.com/anahachiman

関連記事

更新履歴

2025/12/23 「頂ける説明書き」、「貼り出している説明書」を追加

2025/10/15 2026年度版に更新完了

2025/10/14 2026年度版に更新中

2025/02/13 【磁北か真北か?】を追加

2024/12/21 貼り方の説明写真を最新版に更新

2024/11/03 2025年度版に更新

2023/12/23 コンパス画像を更新、説明書きを追加

2023/12/06 目次を追加

2023/10/08 2024年度版に更新

2022/12/03 台紙を使う場合の貼り付け注意点を追記

2022/11/07 2023年度版に更新

2022/01/03 公式ホームページを追記。

2022/01/03 二つの一陽来復(福)は並べて貼るに修正。結露がある壁の場合を追記。

2021/12/23 亥子のふりがなを修正

2021/10/30 貼る場所の方位を訂正

2021/10/26 2022年度版に更新

2021/09/03 毎年の恵方を追加

2020/10/10 2021年度版に更新

2020/02/03 穴八幡宮談を追記

2020/01/28 貼る時間の補足を追加

2019/12/23 御守を貼る場所の図を訂正

2019/12/22 御初穂料値上げを記載

2019/12/01 2029年までの恵方を追記、恵方の十二支を追記

2019/11/25 2020年度版に更新

2019/01/23 更新11 貼り方

2019/01/23 更新10 貼り方

2018/12/31 更新9

2016/12/31 初版作成

コメント

初めてお便りさせて頂きます。

本日、導かれるかのように穴八幡宮をお参りさせて頂きました。

一陽来復のお守りとお札を授かりました。

穴八幡宮は私にとって産土神であることが分かり、いつかご挨拶させて頂きたいと願っていました。

今日の日がご挨拶の機会であったようです。

貴ブログを拝見させて頂き、お陰様で迷うことなく、参拝させて頂けたと感謝致します。ありがとうございました。

> 清水順子さん

コメントありがとうございます。

ブログが役に立って嬉しいです。

すみません。このHPを見て11:59過ぎに貼ったんですけど大丈夫でしょうか?他の人は00:00丁度に貼ったとか言ってて。なんだか心配です。大丈夫そうなら太鼓判押していただけたら安心します。

参考にさせてくださりありがとうございます。

> ねこまつりさん

穴八幡宮が出している説明書きにもありますが、一陽来復御守は、江戸時代元禄年間から頒布されている御守です。

江戸時代に、00:00ちょうどに秒単位で貼ることが可能でしょうか?

少し考えてみると分りますが、当時は秒針を持った時計なんか存在しませんね。

なので、多少の誤差は問題ありません。

現代では、正確に秒単位で測れる時代になったので、00:00時に向かう時間の最小単位となると、23:59から00:00分の間になります。

なので、11:59から00:00までの間に貼るので構いません。

> このHPを見て11:59過ぎに貼ったんですけど大丈夫でしょうか?

はい。

大丈夫です(^^)/

神様は大らかなので、細かい事柄(23:59なのか00:00なのか)より、その人の生き様を見ています。ねこまつりさんが、良い生き方をしていれば、神様の御加護があるでしょう。

八雲さま

昨日、一陽来復御守を貼りました。

送っていただいた紙にあった方位にするのが我が家の間取りだとなかなか難しくて、台紙を折ったり貼ったりと、かなり手間取りました。

結果、きちんとした方位になったかについては少々不安なのですが、、

でも、まずは御守を無事貼ることができて、気持ちがすっきりしました。

貼った後、「今年一年よろしくお願いします。」とお願いすると、なんとなく御守が金色に光を放って、「わかったよ。任せて。」と言ったような気がしました。気のせいかもですが(笑)

今年も一陽来復御守を送っていただきまして、ありがとうございました。

ご返事いただけてありがとうございます。

大丈夫ときいて安心しました♪

確かに江戸時代に秒針はないですね(笑)

あ、江戸時代の方もお守り貼ってたんですね。

この儀式はほんとにすごいですね!

良い生き方。。。そうですね、そのように心がけます。

たしかに神様はおおらかでいらっしゃると最近感じます。

あと、お守りが、やはりオーラを放ってて私を見ている気がします。

自然と手を合わせる気持ちになりますね!

八雲さんへ

先に紙に一陽来復のお札を紙につけ

てその紙と一陽来復のお札セットで

貼りました。紙に釘で貼りましたが、効果はないのでしょうか?

> 寛子さん

一陽来復はお札ではなく、お守りです。

台紙を使って貼った場合、台紙に釘でも押しピンでも、お守りを直接刺している訳ではないので、大丈夫です。

一陽来復の貼り方に、疑問や懸念があるなら、貼る前に質問してくださいね。

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

一陽来復のお守りを貼るのも3回目。

過去2回の教訓を活かし、今年は夫と早めに準備開始、1時間前に下準備OK。

おかげさまで無事に貼れました。(去年まで貼っていたのは方位が違っていたのかもしれないということも今頃判明。。 汗)

とにもかくにも、無事に貼れて晴れやかな気持ちで新年をお迎えできました。

丁寧な方位の解説などありがとうございました。

> あぐさん

今年もよろしくお願いします。

貼り方の記事がお役に立ったようで、何よりです。

八雲様

はじめまして。

八雲様のブログを見て、初めて穴八幡宮のおまもりをお祀りする予定です。

台紙を使う際、あらかじめ台紙に直接おまもりを貼り付けてから0時に壁に貼り付けるのがいいのでしょうか?

それとも先に台紙を貼って、0時におまもりだけ壁に貼る方がいいのでしょうか?

細かい話で申し訳ありません。

貼る(お祀りする)という意味では、先に壁に台紙を貼り、0時におまもりのみを貼った方がいいのかと思っていましたが、おまもりを先に台紙に貼り付け、台紙ごと0時に貼っている方も多くいらっしゃったので迷っております。

また、放生寺のおまもりと一緒に貼る場合、

穴八幡宮のおまもりを上にした方がいいのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。

> りんごさん

重要な事ですが、勘違いしている人も多いので、記事に追記しました。

八雲様

誠に有難うございます。

実は穴八幡宮様に問い合わせをしたところ、明確な回答を頂く事が出来ず困っておりました。

感謝致します。

八雲様は非常に細かく丁寧にブログを書いて下さるので、私のような素人には大変助かります。

初めまして八雲さん

今年の節分に初めてお守りをお祀りしました。八雲さんのHPを参考にさせて頂きましたありがとうございます。

無事にお祀り出来てホッとしています。

最近、穴八幡宮を教えてくれた知人に

お祀りする人(貼る人)は男性が良くて

女性は生理があるから不浄なので駄目だと聞きました。

我が家は私が貼ってしまい

今更その話しを聞いて少々ショックを受けています…

女性が貼っては良くないのでしょうか?

ご存知でしたら教えてください。

よろしくお願い致します。

> セラさん

初めまして。記事がお役に立てて嬉しいです。

> 女性は生理があるから不浄なので駄目

そんなこと言いだしたら、穴八幡宮の授与所で一陽来復を扱っている人も、神社の巫女さんも、全員男にしなきゃいけなくなりますが、そんなことはありませんね。

穴八幡宮で一陽来復と一緒に頂く貼り方の紙にも、そんなことは書いていません。

男尊女卑時代の悪しき名残です。

男も生理のおかげで生まれてくるのだから、それを不浄というのは自分自身につば吐いているようなものです。

八幡宮の総本宮である宇佐神宮に祀られている神は、男神一柱に対して女神四柱です。

八幡大神 – 誉田別尊(応神天皇)

比売大神 – 宗像三女神(多岐津姫命・市杵島姫命・多紀理姫命)

神功皇后

日本の総本宮の伊勢神宮に祀られているのは、女神の天照大御神です。

伊勢神宮の祭主(伊勢神宮の神職の長)は戦後女性になり、現在の祭主は黒田清子さまです。

伊勢神宮 祈年祭 黒田清子様祭主

https://www.youtube.com/watch?v=vVKlIA8HRzw

令和の次の次の時代は、女性天皇になるかもしれません。

ということで、女性が貼ってもなんの問題もありません。

> セラさん

念のため、穴八幡宮に電話して確認しました。

八雲「一陽来復を貼るのは、男性でないとダメと言っている人がいるのですが、そういうことはあるのですか?」

穴八幡宮「は?」(このあと微妙な間)

始めて聞く質問だったようで、しばらく反応が無かったので、

八雲「じゃぁ、女の人が貼っても大丈夫ですね?」

穴八幡宮「その家の方であれば大丈夫です。」

とのことでした。

お返事ありがとうございます。

伊勢神宮の祭主は清子様なのですね。

八雲さんの女性が貼っても何の問題もありません。

の言葉でとても安心しました。

更に穴八幡宮に電話して頂いたなんて…

本当にありがとうございました。

こんにちは!この間の冬至に貼らせて頂きました。

貼る場所が今まで部屋に貼っていた学問の神様のお札と真向かいになります。問題無しか心配です!しかし方向が決まってるので致し方ないのでしょうか?

それか〜方角は守って壁を移動した方がいいでしょうか?その移動時間は次回の大晦日の夜が良いでしょうか?

> ともさん

一陽来復は、貼る方位が決まっているのでそれに従えば、他の神様のお札と向かい合うこともありますが、それぞれの御札自身がそれぞれの方位を持っているので向かい合っても問題ありません。

一陽来復いつも手を合わせて居るのですが お札に向かって合わせるのか 反対側の方位に向かって合わせるのか 迷います。教えてください。

> 熊谷 まち子 さん

重要なのは、歳徳神が居る方角=恵方なので、恵方に向かうということです。

恵方巻も恵方に向かってますね。

ただ、大切なのは歳徳神と一つになるということ。

なので、一陽来復に向かって手を合わせて、神と一体になるのであればどちらを向いても構いません。

明けましておめでとうございます!

今年もよろしくお願いいたします。

何度目?かの正直で?、今回こそは!正しく貼れました!(たぶん)

きちんと貼れて、気持ちもすっきり晴れやかでした。

毎回記事&御守りと一緒に送っていただいている紙を参考にさせていただいています。ありがとうございました。

初めまして。

1月に一陽来復の記事を拝見しこれもご縁、2月3日は実行のみ!と穴八幡宮に参拝に行き、一陽来復のお札、懐中守りを頂きました。

1週間かけて家の中心を何度も計り方位も3日かけて何度も計り椅子に立って恵方への練習をしました。

本番。お札の正面が。恵方より少し横を向いてるように見えたので調べてました。庚は15°なのでこの15°の間に正面があればいいですか?255°ぴったりは不可能で。ほぼ恵方に向いていれば大丈夫でしょうか?ちょうど正面にお札があるのでTVを見る、上を見ると気になります。

追記:庚の1番外側の角度からお守りの側面が出てしまうもしくはお守りの正面・中心部が庚の角度のヘリから出てしまったら御利益を頂く事は出来ないでしょうか?

ご縁を頂いて初めての上1人で何回も確認したのに結果に不安を覚え、残念な結果か気になります。

> 関口さん

恵方を255度と書いていますが、これはスマートフォンのコンパスアプリで見た時に分りやすいように1度単位の数字で書いています。

そもそもは、江戸時代に始まったものであり、その頃は1度単位で測定することは不可能であり、現実には許容範囲に収まっていれば大丈夫です。

恵方は、穴八幡宮の説明書では申酉と書いているので、概ね±15度程度の許容範囲を持っていると考えています。

また、お守りの正面といっても円筒形のものですから、ぴったり正面というものはありません。そういう意味で概ね恵方を向いていれば大丈夫です。

お返事ありがとうございます。

お金の事なのでガツガツするのは粋でない。いやしいなと頭ではわかっていましたが

前のめりになりました。

今回、勉強させて頂いたので

来年は落ち着いてお祀りさせて頂きます。

今年もギリギリ大丈夫かと信じます。

こんにちは。

貼る位置についてお伺いいたします。

家の中心点を割り出し、

そこを起点として、

方位角345度のところに貼るとのことですが、

中心から、貼る場所まで遠い場合は、

どのように具体的な位置を特定するのでしょうか。

中心から近いところに貼る場合は、スマホの方位磁石を家の中心点に置いて画面に表示される345度の線に沿ってスマホの画面の上に長い定規を置いて、あたるところに位置を特定していました。

中心点から数メートル先の場合は、どのようにしたら、まっすぐ延長できるのでしょうか。

今までは、浴室などがあり、家の中心に近いところに貼っていたので、定規で特定していたのですが、今度は、北の部屋が範囲になりました。

北の部屋内での正確な位置特定が難しい場合は、中心の近いところでも構わないでしょうか。

私の場合、著しく、勘違いすることがあるので、ご教示いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

Hsさん

貼り方の記事に、

https://en-light.net/archives/17092

家の中心点もしくは普段居る部屋の中心点を割り出し、中心から見て、北の壁か柱の⽅位⾓345度の高い所から、南の恵方の方位角165度に向けて一陽来復を貼ってください。

とある通りで、普段自分が居る部屋を中心で考えてください。

周囲にいくつか部屋がある場合でも、自分が普段から住まいする部屋をメインで考えます。豪邸に住んでいるのでなければ、比較的近い場所になり、遠くなるとは言っても、日本の平均的住宅であれば中心から数メートルの範囲に貼る場所はあります。

分かりにくい場合は、縮尺した自分の家の間取り図を書いて位置を特定してください。

八雲さま。

ご返信ありがとうございます。

具体的に貼る位置が、部屋の中でも定規や巻尺などで延長して特定しようとするとブレてしまうので、

縮尺した間取り図があれば1番良いのでしょうね。

用意できない場合は、

家の中心部分に近い特定しやすい所でもよろしいでしょうか。

(家の中心には、近くに柱や梁があるので特定しやすいです。)

> Hsさん

間取り図は、厳密なものでなくても良いので、巻き尺があれば簡単に作れます。

なので、間取り図があるのが一番です。

> 定規や巻尺などで延長して特定しようとするとブレてしまうので、

というのが、良くわかりませんが、床に定規や巻き尺を床に置いて作業すればブレることはありません。

それでも、ブレてしまうのであれば、仕方ないので中心近くの普段居る部屋の方でも構いません。

八雲さま。

更にご返信、お手数をおかけします。

確かに床に定規や巻尺を置いて測れば良いかと思います。(たまたま家具があり、床がみえないので;)

家の中心は、玄関前の廊下部分なので、

普段いる部屋ではありませんが、

その近くの柱に貼っても差し支えないでしょうか。

> Hsさん

一陽来復の効果は、あくまでも人に対してなので、建物の中心よりは、人の居場所を優先してください。

建物の中心を基本に置いているのは、そこが家族が集まる場所だったり、一番人がいる場所だったりするからです。

八雲さま。

再々度ありがとうございます。

人のいる場所と言うことで、

初めて知りました。

寝室以外の部屋にして、

場所を何とか特定できそうです。

(寝室だと開け閉めする所になるので。)

ただ、ガス警報器の近くになってしまいましたが;

これで行くしかないですね。

いろいろすいません。

ありがとうございます。

八雲様こんにちは。

一陽来復御守の【御守を貼る場所】についての質問です。

文章では南の恵方の方位角165度に向けて一陽来復を貼って下さい。と書いてありますが南の恵方165度に貼るが正しいのではないでしょうか?

> HIさん

ご指摘ありがとうございます。

昨年度版をベースに書き換えたので、昨年度版のままで残っていました。

さっそく訂正しておきました。

正確な情報ありがとうございます。

一陽来復御守は知人といっしょに行った昔飲み屋の天井付近に貼られてたのを見た記憶があります。

その時は「あれ何?」と思った程度で結局記憶から抹消されていましたが、今年とある霊能力系YOUTUBERの動画で紹介されていて「あっこれ見たことある」と記憶が蘇りました。とは言ったもののどこの店で誰と行ったのかも忘れてしまってますがあの壁にぽつんと貼られてた一陽来復御守だけはしっかり思い出しました。

ここでの情報を元にCADで正確な位置を割り出して貼るべき場所をバミりました。

冬至には無理だと思いますが、大晦日には貼れるように穴八幡宮に並ぶつもりです。

ただ足が悪くなったので階段を上り下りするのが心配ですが

> solさん

コメントありがとうございます。

穴八幡宮は、正面および正面左手からだと階段になりますが、正面右手奥の北参道はスロープになっています。

最近新たに鳥居もできたので、そちらから参拝すると良いかと思います。

Google Street Map

https://goo.gl/maps/pvXP31MF9AcbuMZd7

ありがとうございます。北参道もあるんですね。穴八幡宮を調べると交差点に面した鳥居の奥に階段がある画像ばかり出てくるのでちょっと不安に思ってましたが、これなら自分の足でも歩いていけそうです。

一陽来復御守は今年になるまでそれが何なのかわからずに忘却の彼方に埋もれていましたが、十数年の時を経てあちらの方から姿を現したことに引き寄せと言うか、なにか運命的なものを感じています。

八雲様

お世話になります。こちらのブログを拝見するようになってから穴八幡宮のお守りを貼るようになりました。少しづつですがご利益を頂いているように思い感謝しております。またひとつご教示頂きたいのですが今年貼る部屋には簡易的に神棚の様なものを作りそこに出雲大社様のお札を祭っているのですが、この穴八幡宮様のお守りを神棚のお札より上に貼るようなことをしても良いのでしょうか?多少方角はづれても別の部屋に貼ったほうがよろしいでしょうか?宜しくお願い致します。

はじめまして。

今年から御守を貼ることになりました。

貼る日時についての質問です。

既出でしたら申し訳ございません。

冬至・大晦日・節分の24時ちょうどに貼る。との事ですが、

大晦日の場合は 12/31の24時(つまり1/1の0時)に貼るのでしょうか?

それとも、12/30の24時(つまり12/31の0時)に貼るのでしょうか?

ご教示のほど、よろしくお願いいたします

> solさん

北参道は、穴八幡宮で車の御祓いをするときに、車が入る道なので階段がなく、緩やかなスロープになっています。

八雲様

ありがとうございます。

4年前から急に足が悪くなり四六時中痛みを伴い歩行も困難な状態なっておりましたが、3年間のリハビリ治療で調子のいい日もあるようになってきました。

当たり前のように石段があり、行列に何時間も並ぶような神社仏閣にも足が悪くなってからは行くこともなくなっておりました。バリアフリーの時代になったことをありがたく思っております。

> ヌマ-ジリさん

冬至・大晦日・節分というのは、複数の暦(カレンダー)において、旧年最後の日です。

現在は、暦は一つ(グレゴリオ暦)しかありませんが、過去においては複数の暦を併用する時代もありました。

そのため、複数の暦において、旧年最後の日として、冬至・大晦日・節分があります。

旧年から新年に切り替わる時に、一陽来復の御守を貼るのがポイントです。

なので、大晦日の場合は、12月31日24時=1月1日0時の瞬間に貼ることになります。

「新年に切り替わる瞬間」と覚えておくと良いですね。

はじめまして。

今年から御守を貼ることになりました。

勘違いで、1月1日の夕方頃に、買ってしまい

その場合は、節分まで待つ期間はどのようにして何処で保管しておくのがよろしいのですか?

ご指導宜しくお願いします

> drtjさん

神棚があれば、神棚に置くのが良いです。

神棚がない場合は、目線より高い所に置いておくと良いです。

ほこりを避けるために、透明なビニールに包んでおくとさらに良いですね。

お世話になっております。

貼る場所についてお尋ねします。

255度(文章中に225度とありますが、図中の255度でよろしいですね)の場所なのですが、天井から備え付けの扉付の棚があるので、出っ張ることと、貼ると扉が開けられなくなることと、棚は、台所の流し台の上になり、いつも水を流す場所の上になります。

この場合は、どこに貼れば良いでしょうか。(メアド変わりました)

> Hsさん

記事中に説明を追加しました。

ご説明ありがとうございます。

【御守を貼る場所】の

(3)の図の左下の出っ張り(小さい四角に囲まれた部分)が、棚そのものになり、その下は、流し台、

手前に壁や柱は、ありません。

(家全体の中心が取れないので、いつもいる部屋の中で方位を取っています。)

その場合は、どこに貼ればよいでしょうか。

ご説明ありがとうございました。

もう一度、図をよく見てみました。棚の上にも廻り縁が来て囲んでいるので、壁とみなしました。棚は開かずの扉になっていたので、なんとかなりそうです。

流し台や電化製品の真上にはならず、うまくずれていましたので、助かりました。

台紙には、廻り縁部分だけコマンドタブを付けたので、ぶら下がっている状態になり、粘着力を確認するため、今晩から、台紙のみ貼って様子を見ます。

ご教示ありがとうございました。

>Hsさん

うまく貼れそうなので、良かったです。

一陽来復の授受と代理参拝は2016年冬至から行ってますが、恵方が寅卯/75°/東微北になるのは、最近では2014年度、2019年度、2024年度になるので、2019年度(2018年冬至から2019年節分)にも貼っていればその時の経験が生きると思います。

ご返信ありがとうございます。

以前は家の中心として貼っていたのですがどうもしっくり来ず、

八雲さんのブログやコメントの返信を参考にして、最近は寝室を除いて滞在時間が長い部屋で方位を取るようにしていました。なので今回の方位は初めてでした。

台紙は一晩経ちましたが特に問題なさそうです。

ありがとうございました。